先日、誘われて友人の住むサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)で、「昭和歌謡を聴く会」という集いを開きました。

最近のYoutubeはとんでもないですね、これを聴こうかなと思いついたほとんどの曲の歌唱をYoutube で見ることができました。

DJのように、曲の解説を加えながら、皆さんと鑑賞していきました。

平均年齢83歳とおっしゃっていましたが、老健や老人ホームとは異なり、日常生活には不自由していませんから、皆さんとてもお元気。1曲目から一緒に歌ってくださるほど。

83歳と言えば1941年生まれ。最年少で75歳、最年長で90歳とのことなので、どんな曲がいいだろうと悩んだ末、1時間強の枠で、かけた曲が以下の14曲です。敗戦直後から1960年代一杯まで。

改めて聴き直して、本当に素晴らしいです。

時代と呼吸し合っている瑞々しい息づかい、日本人がずっと持ってきた愉快さ、微笑み、他者への励ましなどの素直な情感。

ジャズやハワイアン、ラテンなど様々な要素を取り入れた豊かな音楽性。

「懐メロ」などでは全くない、歴史上この時期の日本にしか生まれえなかった人類の遺産とすら思えてしまいます。

解説とともにご紹介します。URLを貼っておきますので、聴きながらお読みください。

1.「リンゴの唄」 並木路子・霧島昇 1946 作詞サトーハチロー 作曲万城目正

イントロの駆け上がるような、生き生きとしたメロディが素晴らしいです。

長かった苦しく辛い戦争が終わり、何もないけど明日に向かって生きることができる!という喜びに溢れているようです。

録音のとき、並木路子は作曲者万城目に「もっと明るく」と、たびたびダメ出しを受けたそうです。

「聴く人の気持ちが晴れやかになるように、力一杯明るく歌うんだ」

それが並木にはきつかったそうです。終わったばかりの戦争で父親と次兄を亡くし、母親も東京大空襲で亡くしていました。そこからわずか9か月後の録音です。とても歌えないと答えました。

すると万城目は「君1人が不幸じゃないんだよ」と言って並木を励まし、「上野へ行ってみなさい」といいます。

当時上野駅は孤児で溢れていました。

靴磨きをしている少年に「いくつ?」と尋ねました。

その少年は「母ちゃんが(空襲で)いなくなったから、わからない」と答えました。

並木はハッとし、必死で生きているこの子たち、一人ひとりのために歌おう!と決心し、戻って録音、焼け跡に住む多くの人の心に沁みる、明るく伸びやかで、希望に満ちた歌となったそうです。

並木路子 リンゴの歌 若き日の姿 白黒 古い映像

https://www.youtube.com/watch?v=dhqcc3Zje8Q&list=RDdhqcc3Zje8Q&start_radio=1

(映画の1シーン、指揮をしているのは加山雄三の父親、上原謙です)

2.「青い山脈」 藤山一郎・奈良光枝 1949 作詞西條八十 作曲服部良一

戦後間もない地方の町を舞台に、高校生の男女交際などを通して、解放された青春の姿を明るく歌い上げています。

映画は、国や学校という組織のためにではなく、一人ひとりを大切にしようという戦後民主主義を見事に体現していました。

原節子が学校の先生役で主演。

1989年「心に残る昭和の歌200」(文芸春秋発表)の第1位になりました。

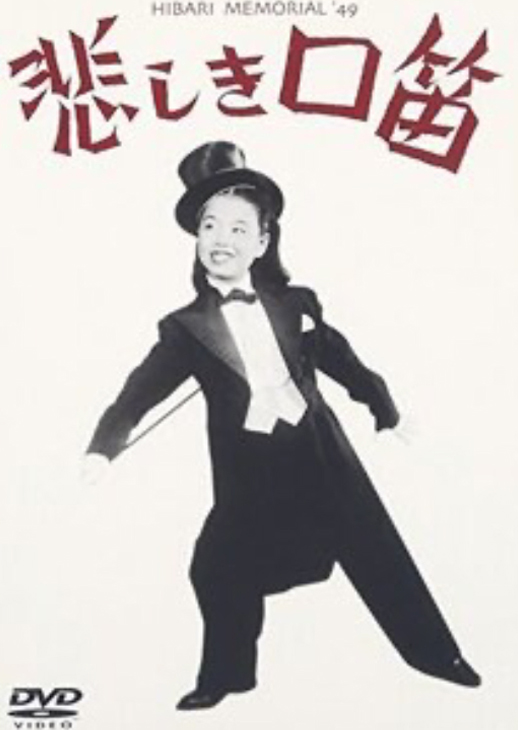

3.「悲しき口笛」 美空ひばり 1949 作詞藤浦洸 作曲万城目正

復員してきた男性が、生き別れになった妹を探すストーリーの映画の主題曲で、美空ひばりがシルクハットとステッキという男装で踊りながらこの曲を歌います。

その哀感、身のこなし、こぶし回し、歌への乗り。

まったく素晴らしいです。

当時、ひばりは12歳。

こののち、ひばりは「上海」「アゲイン」など、外国曲を抜群の生き生きとした乗りの良さで歌い、1957年には傑作「お祭りマンボ」を発表します。

それは、戦後の若者の無限の可能性を示していました。

しかし大人たちは、そんな若者像・子供像よりも、舌足らずで愛らしい子供像を求めました。子供は子供らしくあれという価値観をひばりに押し付けようとしました。

後年、押しも押されぬ大歌手になり、演歌も歌うようになりますが、その重苦しさは、10代のひばりの素晴らしさを知っている者には酷でした。

美空ひばり-悲しき口笛/高画質版/日本語字幕付き

https://www.youtube.com/watch?v=895bzsPG4pQ&list=RD895bzsPG4pQ&start_radio=1

4.「お富さん」 春日八郎 1954 作詞山崎正 作曲渡久地正信

沖縄音階とカチャーシー、さらに奄美新民謡の要素が混ざり合い、子どもでも口ずさめる祝祭的な乗りの曲となって、大ヒット。

母がよく歌っていて、僕も「粋な黒塀 見越しの松に」の、「黒塀」は「黒べえ」、「見越し」は「神輿(みこし)」だと誤解しつつ楽しく歌っていましたが、歌詞は歌舞伎「切られ与三郎」のセリフを取り入れた、アウトロー的な結構危なげなもの。だからこそ、子どもにも受けたのでしょう。

5.「リンゴ村から」 三橋美智也 1956 作詞矢野亮 作曲林伊佐緒

防衛庁を創設し、自衛隊をつくり、日本の再軍備を進めます。このとき、アメリカは作りすぎて困っていた余剰農産物を日本に売り、その代金を日本の軍備に充てようという、一石二鳥の策を思いつきます。これを歴史に名高い「MSA協定」といいます。

1955年には8500万ドル、1956年には6580万ドル分の小麦・トウモロコシなどの余剰農産物が日本に流れ込みます。

この結果どうなったでしょう。(軍備についてはおいおい)

日本の学校給食がパンと脱脂粉乳になります。とくに脱脂粉乳は話にならないほど、不味かった~。

それだけでは済みません。日本の農村は大打撃を受け、農業の先行きはみえず、若者は村を離れ、都市の下層労働力として吸収されていきました。(注1)

日本人の米離れ、食料自給力の低下はこのとき始まっていきます。

その農村を離れざるを得ない青年たちの心情をとらえた流行歌が次々とヒットしていくことになりました。

その中で、名曲中の名曲が「リンゴ村から」。

「覚えているかい故郷の空を 便りもとだえて 幾年過ぎた

都へ積み出す まっかなリンゴ 見るたびつらいよ 俺らのナ 俺らの胸が」

三橋三智也 リンゴ村から

https://www.youtube.com/watch?v=BCXEcWIZzZU&list=RDBCXEcWIZzZU&start_radio=1

民謡で鍛えた高音とこぶし、哀感とが見事です。(注2)

春日八郎の名曲もあります。「別れの一本杉」1956年

「泣けた 泣けた こらえきれずに泣けたっけ あの娘と別れた哀しさに・・」

残された娘も歌います。島倉千代子「逢いたいなあ あの人に」1957年

「子供の昔に 2人して 一番星を探したね・・・」

守屋弘はペーソスも交えて東京へ行った彼女を思います。「僕は泣ちっち」1959年

「僕の恋人 東京へ 行っちっち 僕の気持を知りながら なんでなんでなんで・・」

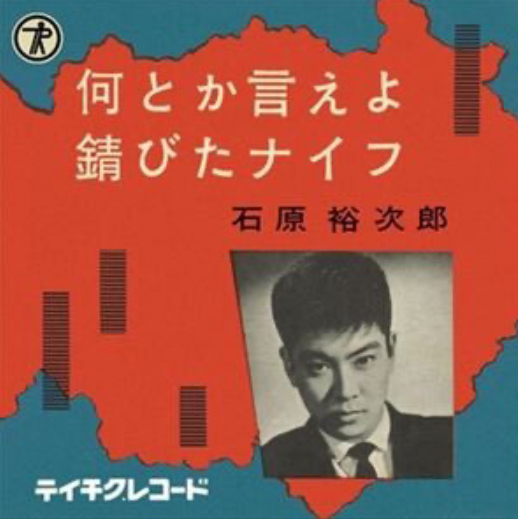

6.「錆びたナイフ」 石原裕次郎 1957 作詞萩原四朗 作曲上原賢六

7.「誰よりも君を愛す」 松尾和子&マヒナスターズ 1959 作詞川内康範・作曲吉田正

作家川内康範が月刊「明星」誌上で執筆していた連続小説がモチーフになっているそうです。

イントロのトランペットに聴かれるジャズっぽさと、スチールギターが醸し出すハワイアン音楽とが歌謡曲の舞台で出会った空前絶後の曲です。松尾和子の歌の表現力は凄すぎ。

第2回レコード大賞受賞曲です。

(続く)

どうしてこれほど瑞々しい魅力的な歌が生まれていったのでしょう。次回考えてみたいと思います。

2025年7月25日

(注2)三橋美智也はこの後、ミリオンセラーを連発、レコード総売り上げ枚数1億枚を突破した、ただ一人の歌手です。