と、ある女子生徒が語りかけてきました。

おー、いいねー。

何と言っても、坂本龍馬や吉田松陰、勝海舟ら志に燃えて、新しい時代を作ろうとした人たちの話ができるので、中学歴史の授業の中でも、やる気が出る単元なのです。

「坂本龍馬もいいけどさー、土方歳三や沖田総司もかっこいいー!」

ん?

どうしてそうなるの?

坂本龍馬と、土方や沖田とでは、全然違う人たちだと思うんだけど。

坂本龍馬は、ひたひたと迫る欧米列強の脅威を感じつつ、新しい日本をつくることをこそ使命とした人。

そのために徳川幕府の終焉が絶対条件であるとして、幕府に対抗するために犬猿の仲だった薩摩と長州を同盟させたほどでした。

かたや土方歳三や沖田総司は、新選組の一員として、そのような志士たちをこそ、亡き者にしようとしていった守旧派のシンボル。

つまり、目指していたものがまったく違いますよねー。

しばし考え込んでしまいました。

ひょっとして僕らは、人が何を目指して、何を作ったかにはあまり興味がなく、その人がどういう生き方をしていたのかの方に興味を持つ傾向があるのかもしれません。

それも、「自分たちを縛ってきたものに対して、命をかけて闘おうとしてきた」という生き方が大好きです。その生き方さえあれば、闘おうとした相手が何であるかは重視されなかったりします。

龍馬と、土方・沖田たちが闘おうとした相手は180°違うのに、「命がけで闘おうとしている」ことだけで、等価に共感できてしまう、僕らが陥りやすい精神のワナ。

坂本龍馬

坂本龍馬

姉の孫をモデルに描かれた沖田総司の肖像画

姉の孫をモデルに描かれた沖田総司の肖像画

戦後最高の「知の巨人」加藤周一は、1968年の世界の学生運動の推移を述べながら、なぜ日本の学生運動が社会変革と結びつかずに終わったのかを、そのあたりの日本人の精神の特性から考えていきました。(注1)

フランスでは、ド=ゴール大統領退陣につながる5月革命を引き起こすほど激しく、ドイツでも、のちに「成熟した市民社会に変革するきっかけを与えた」との評価されるほどの動きを見せ、ベトナム反戦運動や公民権運動と結びついたアメリカでも、イタリアでも、そして日本でも非常に激しいものになっていきました。

1968年フランスの学生運動

1968年フランスの学生運動

この時の日本の学生たちの主張は「大学解体」、つまり「軍産複合体」の解体でした。国家の軍備拡大と、軍需産業と、大学とが一体化しているのでそれを切り離すべきだというものでした。

この後、日本の誰も引き受けようとしなかったほどの本質的な問題提起です。

日本の学生運動

日本の学生運動

学生が学校の校舎を占拠して、バリケードで封鎖して、中に立てこもります。そこに警官隊や機動隊が導入されて、バリケードを崩して建物の中の学生を排除しようとします。

そこでバリケードを挟んでの攻防戦が起こるわけです。

学生はバリケードの中から石やレンガを投げます。機動隊の方は放水をしたり、警棒や盾で殴ったり、ときに催涙ガスも使います。

この攻防にはかなり危険が伴い、多くの学生がケガをし、死者も出ました。

学生の側からすれば、機動隊と対峙し続けますから、学生間の連帯は非常に強くなります。周辺で、遠巻きに見ている一般学生や市民も心情的には学生の味方です。

そういう状況で、バリケードの中の学生は、気分が非常に高揚し、「闘っているぞ」という実感や、あるいは一種の英雄意識を持つわけです。

連帯感を高めるために歌も歌います。

そうして学生は「生きがい」を感じます。

この「生きがい主義」自体が問題なのではありません。バリケードにこもっている方が、退屈な授業を聴いているよりも、はるかに非日常的な体験で興奮もするでしょう。それが悪いわけではありません。

問題なのは日本の学生運動が「生きがい」に尽きてしまったことです。

学生たちがバリケードにこもって機動隊と闘うことは、社会に対して一定の影響力を及ぼします。

学生が暴れれば、体制の側では、それを口実にして団体を取り締まる法律を作ろうとします。

一つの行為は社会的な結果を生じ、他者へ影響を及ぼします。だから、自分たちのやっていることが、どういう結果を及ぼすかを考えなくてはいけません。

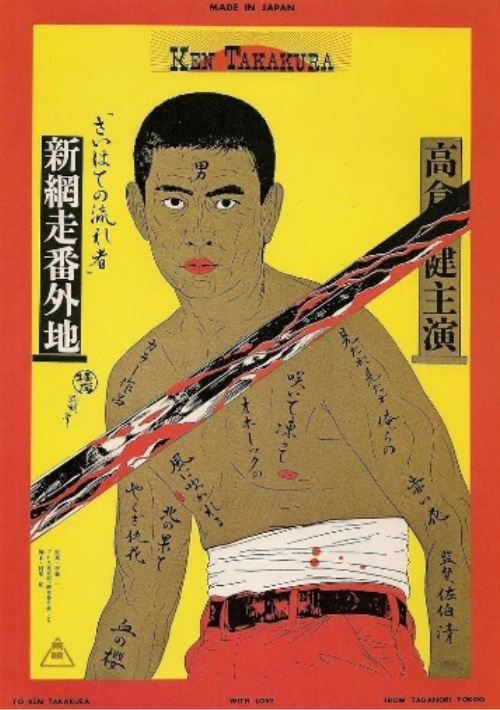

高倉健ポスター 横尾忠則画

高倉健ポスター 横尾忠則画

その視点が、彼らは非常に弱かったと加藤周一は言います。

自分たちの行動の社会における評価と、それを社会に対して広げていく戦略はあまりなくて、勝っても負けても、とにかく闘っている間、その瞬間瞬間に「生きがい」を感じて満ち足りてしまう。

ですから、大学を卒業して、会社に勤めて有能な社員になると、そこで「生きがい」を感じて満足してしまいます。企業に取り込まれてしまいます。

学生運動をへて、ドイツでは大学の運営に学生が参加できるシステムができました。学生運動の指導的存在だった当時23歳のコーン・バンディトは、のち「緑の党」に関わり、欧州議会の議員になっていきます。

フランスでは、高等教育の制度が変化しました。

イタリアでは、政府と大学との癒着がなくなりました。

プラスもマイナスもありますが、ヨーロッパ各国では1968年の学生運動以降、国家レベルで大学制度のあり方が問われ、制度が変わっていきました。

しかし、日本の学生運動では、そういう収穫は少なかったのです。

日本の政治家はよく「一生懸命努力している」ことを強調しますね。

社会的な事件が起こると「誠心誠意努力する」と言ったりします。

日本人は、自分個人の金もうけや利益ではなく、自分が決めた「何事か」をやる滅私奉公のスタイルが好きです。それが刷り込まれています。

だから、冒頭の新選組と坂本龍馬のように、幕府を守るためでも、倒すためでも、それはどちらでもいいわけです。

それは「結果に対する無関心」です。

昨年(2024年)の東京都知事選では、都知事候補としてはこれ以上はないと僕には思えたほどの充実した政策とビジョンを持った方が、予想外の大差で敗れました。(伝え方の問題はあったでしょう)

その候補者を上回る得票をした候補者がいました。彼が言っていたのは「政治屋がする政治には任せられない」だけでした。政策は何も語りませんでした。

既存の勢力に対して「一生懸命立ち向かっている」ように見える姿だけで、有権者は満足なのかもしれません。それ以上はいらないのです。

小泉純一郎元首相の頃から目に見えるようになってきたこの流れは、今夏の参議院選やそれ以降もさらに大きくなっていくでしょう。

有権者が感情的に盛り上がり、「生きがい」を共有し合えるだけで、どんな現実をどうつくりたいのかを語らない政治家がますます多くなるかもしれません。

そう考えていくと、僕ら日本人が苦手な、「結果に対する関心」を育てていくことが、とても必要になりますね。

それは自分が、どのような未来の現実を作ろうとして、いま生きているのかを問いかけられる人になること、そしてそのような人が増えていくこと、それ以外にはないと思います。

始まりは、いつも「わたし」ですね。

2025.5.25