「織田がつき 羽柴がこねし天下餅 座(すわ)りしままに食うは徳川」という狂歌がありますよね。

戦国時代の末から、織田信長が準備し、豊臣秀吉が統一していった日本を、260年間続く江戸幕府の安定政権につなげていったのは徳川家康でした。

歴史の授業で勉強していくと、確かにこの3人は天下統一の道を歩んでいくのも納得の人物であったことが分かります。魅力もあります。

と同時に、目的のためには驚くほど冷酷であったことも分かります。

教科書に出てくる主な3つが次の通りです。

1.大名をどうするか

親藩・譜代・外様に分け、旧豊臣方である外様大名が最も困るように(お金を使わせるように)参勤交代の制度もつくります。(注1)

2.外国との関係をどうするか

スペイン・ポルトガルらカトリック国の侵略から日本を守るために鎖国をしたということになっているのですが、鎖国の本質は、幕府による貿易の独占です。

3.農民をどうするか

秀吉が行った兵農分離(武士は城下に、農民は農村に)を推し進め、士農工商の身分制を作り、農民を年貢を納める道具にします。

これだけのことを一気に推し進めたのですから、当時の徳川幕府にはやはり相当な切れ者がいたんでしょうね。

武士が支配する社会を成り立たせるのが、農民から取り立てる年貢です。その税率は四公六民(40%)とも五公五民(50%)ともいわれています。

取り立ては厳しいものでした。村には名主・組頭などの村役人を配し、農民に対しては五人組をつくって年貢納入の共同責任制としました。

ちょっとでも飢饉になったら、すぐ餓死者が出るような厳しさの中で、農民たちは最後の抵抗として一揆をおこします。江戸時代全体で、3700件もの一揆が起こっています。その中で、幕府が考えたのが、農民たちが幕府に対して持つ不満や怒りを他にそらすということでした。

そのためにつくられたのが「えた・非人」という、身分制の最底辺の賤民制でした。

「非人」と呼ばれた人たちは、村や町の番人・清掃の役などを負担しました。

農民から見れば、農作業を共にした家族のような牛馬が死んだとき、死体を(ただで)引き取りに来て、その皮をはぎ、生活の糧にするのが、「えた」です。

農民が一揆をおこしたときに、村役人と共に取り締まりをし、一揆の首謀者たちを死刑にするときの刑の執行をするのが、「非人」です。(えたは死畜を扱い、非人は死者を扱うとも言われました)

農民には、許すことができない役割を持つ人たちでした。

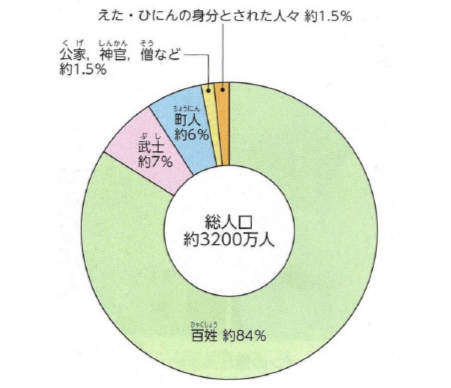

江戸後期の身分別人口の割合

江戸後期の身分別人口の割合

幕府は、本来は政治に向かうべき農民の不満・怒りをこのような人たちに向かわせ、憎しみ合わせるようにしたわけです。そうすれば幕府は安泰です。

ナチスに連行されるユダヤ人たち

ナチスに連行されるユダヤ人たち

「素晴らしい民族である私たちドイツ人が、これほど苦しんでいるのは、富を独占しているユダヤ人のせいだ」という言葉でした。

そのナチス・ドイツは当時ヨーロッパにいた900万人のユダヤ人のうち、600万人を虐殺します。

ですから、授業でも、政治家が

「今の私たちの生活が苦しいのは、○○のせいだ」と、外国のせい、外国人のせい、ある一部の人たちのせいにし始めたら、それは危ないとずっと言ってきました。

最近日本でも、一部の政治家が、日本人が受けるべき利益を外国人が奪っているというような、外国人排斥の論調が見られますよね。

外国人をターゲットにしなくても、若者たちの生活が苦しいのは高齢者のせいだといういい方すらあります。

そういう、一部の人たちを標的にして分断が作り出されたときに、得をするのはいったい誰なのでしょう?

そういう構造をつかむのは大事です。

賃金も上がらず(注2)、ものを自由に言える雰囲気も薄れ(注3)、マスコミも内外の危機を煽るばかりの中で、私たちには不安がつのり、イライラもします。

『「意地悪」化する日本』(注4)という秀逸な題名の本も近年出たぐらいです。

その不安やイライラを、江戸時代の農民のように、弱者にぶつけたくなったりもします。

でも、400年前は家康の手口にやられたかもしれない僕らも、少しは賢くなった今は、やられません。

誰かを攻撃するよりも、全体として何をしたらいいかを考えていくことの方が気持ちがいいことを、もう知っているのです。

2025.6.25

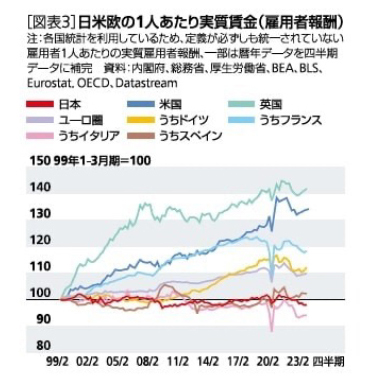

(注2)日本の一人当たりの実質賃金は、1999年以降ずっと下がり続けています。

(注3)日本の報道の自由度は「国境なき記者団」によると180か国中66位で、G7中最下位、モルドバやドミニカ共和国、ルーマニアやコートジボワールよりも下です。

(注4)『「意地悪」化する日本』内田樹・福島みずほ 岩波書店 2015年